海上釣堀で魚を釣り上げたあと、せっかくの魚を新鮮な状態で持って帰りたいですよね。そこで魚を新鮮な状態で保管しておく方法についてご紹介します。

魚を釣り上げた後、納竿するまでの間はスカリというものに入れて海中に沈めて泳がせておいたり、納竿後、家に持ち帰るまではクーラーボックスなどの保冷するものに入れて鮮度をキープするという方法があります。

この記事をお読みになることで、魚釣りの「釣る楽しみ」と「食べる楽しみ」のうちの食べる楽しみ」について、より新鮮な状態をキープする方法を知ることが出き、魚をいっそう美味しく食べることに繋がります。

目次

釣り堀で釣った魚をいれるもの~スカリ~

スカリとは?

海上釣り堀では、釣った魚を釣り堀のスタッフが営業終了前に魚を締めるまで、釣った魚を元気な状態で生かしておくことが重要です。

スカリは釣った魚を生かしておくときに使う網状の入れ物です。

スカリで魚を生かしておくことのメリットとして、鮮度キープです。

釣り上げて活きたままの魚を〆ずにそのままスカリに入れておくと、スカリの中で魚は自由に泳ぎ回ることができ、海中で呼吸もできます。

一方で、海上釣り堀以外での釣りの場合、バケツ等に海水を入れてキープしておく方法もありますが、バケツの水の中の酸素は徐々に無くなり、特に夏場はバケツの中の水温がすぐに上がってしまい、魚は酸欠と高水温によりバテて死んでしまったりしまいます。

海上釣り堀の魚は青物などの大物もあり、バケツではなくスカリで生かすのが一般的です。

スカリの使い方

海上釣り堀によっては、予め釣り堀に設置されていたりもしますし、セルフでスカリのフックを生け簀に引っ掛けたりします。海上釣り堀によって違いますので、不明点などスタッフに聞きましょう。

スカリを使う時の注意点

海上釣堀などで鯛や青物など比較的大物を釣って引き上げるときはタモ網を使用しますが、タモ網に入れたまま、滑り込ませるようにスカリに移す人もいますが、魚が暴れたり手元を誤るとスカリに入らずに海にリリースしてしまうことがあったりします。

タモから一度出して生け簀の板の上に置くか、タモの上に魚を乗せた状態で、スカリの『枠』を生け簀のまで引き上げて、魚を滑り込ませてあげてください。

そうすると初心者でも、せっかく釣った魚を海にリリースすることなくスカリに移してあげれます。引き上げたスカリの枠は、またもとに戻してください

また、スカリの設置場所は潮の流れが穏やかで、水深のある場所を選ぶのが理想です。魚同士が傷つかないように、大型魚は分けて入れるのもポイントです。スカリの口がしっかり閉じているか確認し、魚が逃げないように管理することも忘れずに行いましょう。

夏場に気を付けないといけないのは海水温度の上昇です。釣った後の魚をスカリにいれておくと弱ってしまうことがあります。

たまにスカリの中の様子を確認して、弱った魚がいたらすぐに〆てもらいましょう。

スカリを選ぶ際のポイントとは?釣果を左右する重要な選び方

スカリがされている海上釣堀もありますが、ご自分でスカリを選ぶ際は以下のようなこともポイントとなります。

スカリを選ぶ際には、サイズ・素材・通水性・強度の4つのポイントを押さえることが重要です。

まず、サイズは魚の大きさに合わせることが基本です。小さすぎると魚が傷つきやすくなり、大きすぎると扱いにくくなります。素材はナイロンメッシュ製が一般的で、水の流れを適度に通しつつ、魚を傷つけにくいものが理想的です。

また、スカリの口がしっかり閉じられるものを選び、魚の逃亡を防ぐことも大切です。釣る魚の種類や釣堀の環境に応じて最適なスカリを選びましょう。

スカリを固定する際のロープの長さと注意点

スカリを使用する際、適切なロープの長さで固定することが重要です。ロープが短すぎると、スカリが水面に浮いてしまい、魚が弱りやすくなります。

逆に、長すぎると水流の影響を受けて絡まりやすく、魚が傷つく原因になります。理想的な長さは、水面からスカリの底がしっかり沈み、魚が自由に泳げる深さ(1~1.5m程度)です。また、ロープは強度のあるものを使用し、スカリの口がしっかり閉じているか確認することも大切です。万が一、ロープが外れると魚を逃がしてしまうため、しっかりと結ぶことを意識しましょう。

スカリを正しく固定する方法とポイント

スカリの固定は、魚の安全を確保するために適切な方法で行う必要があります。まず、しっかりした固定場所を選ぶことが重要です。

海上釣堀では、柵や杭、桟橋の柱など強度のある場所にロープを結ぶのが基本です。結び方は、もやい結びや巻き結びなど、簡単にほどけず、外れにくい方法を推奨します。また、風や潮の流れの影響を考慮し、スカリが安定する位置を確認することも重要です。

波の影響が強い場所では、ロープが擦れて切れる可能性があるため、耐久性のあるものを選び、定期的にチェックするようにしましょう。

釣った魚を持ち帰る際にいれるもの~クーラーボックス~

釣った魚を家に持ち帰る際に、せっかくの魚を新鮮な状態で持ってかえる為にも保冷ボックスに入れてキープしておくことをオススメします。

特に夏の暑い時期の釣りにおいては、通常の時期よりも氷を多めに入れて持ち帰ることが重要です。

スチロールボックス

発泡スチロールで形成された箱型の保冷ボックスです。釣り堀で販売しており、釣った量に応じてサイズも選べるので、手軽に釣りを楽しみたい場合は、発泡スチロールがおススメ。

最も安価で手に入れることができ、保冷力も1日の釣り程度であれば問題なく使用できるくらいの保冷力があります。汚れてきたら気軽に新しいものに買い替えられるため清潔に使用できるメリットもあります。

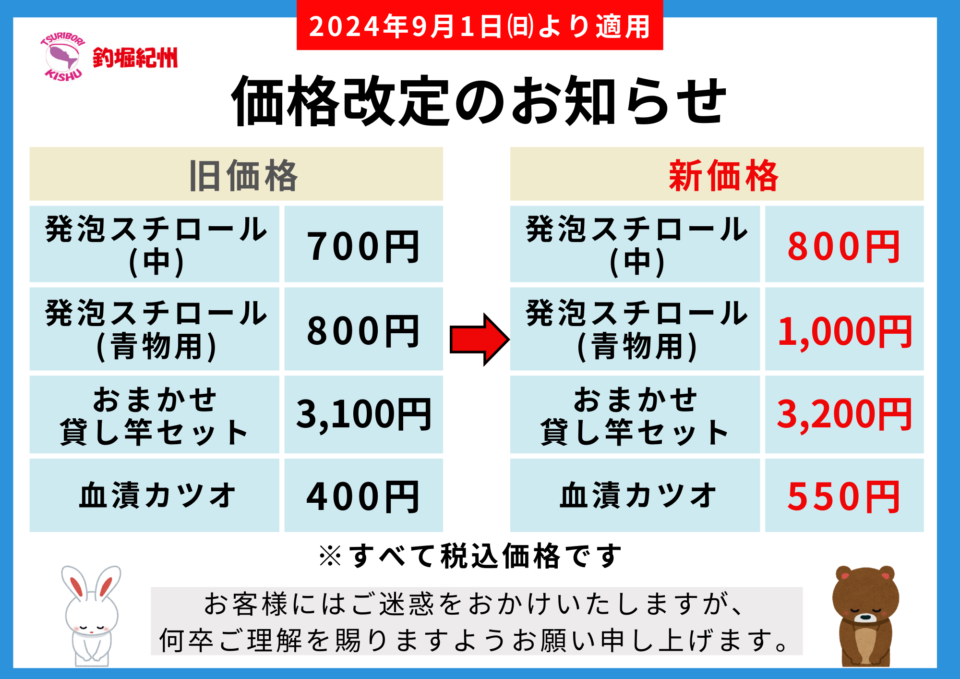

釣堀紀州では発泡スチロールを中サイズと青物用の大サイズの2種類ご用意しております。

氷も販売しておりますので、ぜひご利用ください。

クーラーボックス

樹脂製の箱型で、取っ手や肩紐が備え付けてあり、保冷力を持たせたものがクーラーボックスです。様々なデザインがあるため見た目が良く、アウトドアやお買い物で生鮮食品などを購入して持ち運ぶ際にも活躍するため、多用途な保冷ボックスといえます。

クーラーボックスの選び方

魚種に合わせたサイズ

釣る魚のサイズに合わせてクーラーボックスのサイズを決めるのが基本的な選び方です。ここで注意すべきは「大は小を兼ねない」ということです。

釣る魚に対して大きすぎるクーラーボックスにしてしまうと、保冷剤や氷の量を魚に対して多く入れる必要があり、無駄な出費になったり重量が増えるため持ち運びが大変になります。逆に釣る魚に対して小さいクーラーボックスでは物理的に魚が入りませんが、頭や尻尾を切り落としてクーラーボックスに入れる手段もあります。

ただ、狙う魚のサイズよりひと回り~ふた回り大きめのサイズを、釣る量を考えて選ぶようにしましょう。

タイプ別保冷力

スチロールタイプ

発泡スチロールを断熱材として用いたものです。特徴としては安価で軽量ですが、保冷力は真夏1日の釣りで中の氷が完全に溶ける程度の保冷力です。

ウレタンタイプ

断熱材に発泡ウレタンを用いたものです。特徴としては比較的安価で、保冷力は真夏1日の釣りで中の氷が2/3~半分程度残る程度の保冷力です。重量がありますので大型になってくると持ち運びが大変になります。

真空タイプ

断熱材を使わず、外枠と内枠の間を真空断熱層にしたものです。特徴としては抜群の保冷力を持ち、重量も最も軽量で、大型のクーラーボックスになるほどその恩恵があります。

釣った魚をクーラーボックスにいれるポイント

海上釣り堀で締めてもらった魚を、大き目の袋に入れてクーラーボックスにいれると、クーラーボックスを洗ったりするのが楽です。

またクーラーボックスに魚を入れた上から、氷をかけるようにしましょう。そうすると釣った魚を鮮度よく美味しい状態で持ち帰れます。

まとめ

魚釣りの2つの醍醐味である「釣る楽しみ」と「食べる楽しみ」のうちの後者「食べる楽しみ」について、より新鮮な状態をキープする方法をご紹介しました。

この記事でご紹介したポイントを押さえておくことで、新鮮により美味しく魚を食べることに繋がりますので、参考にしていただけると幸いです。